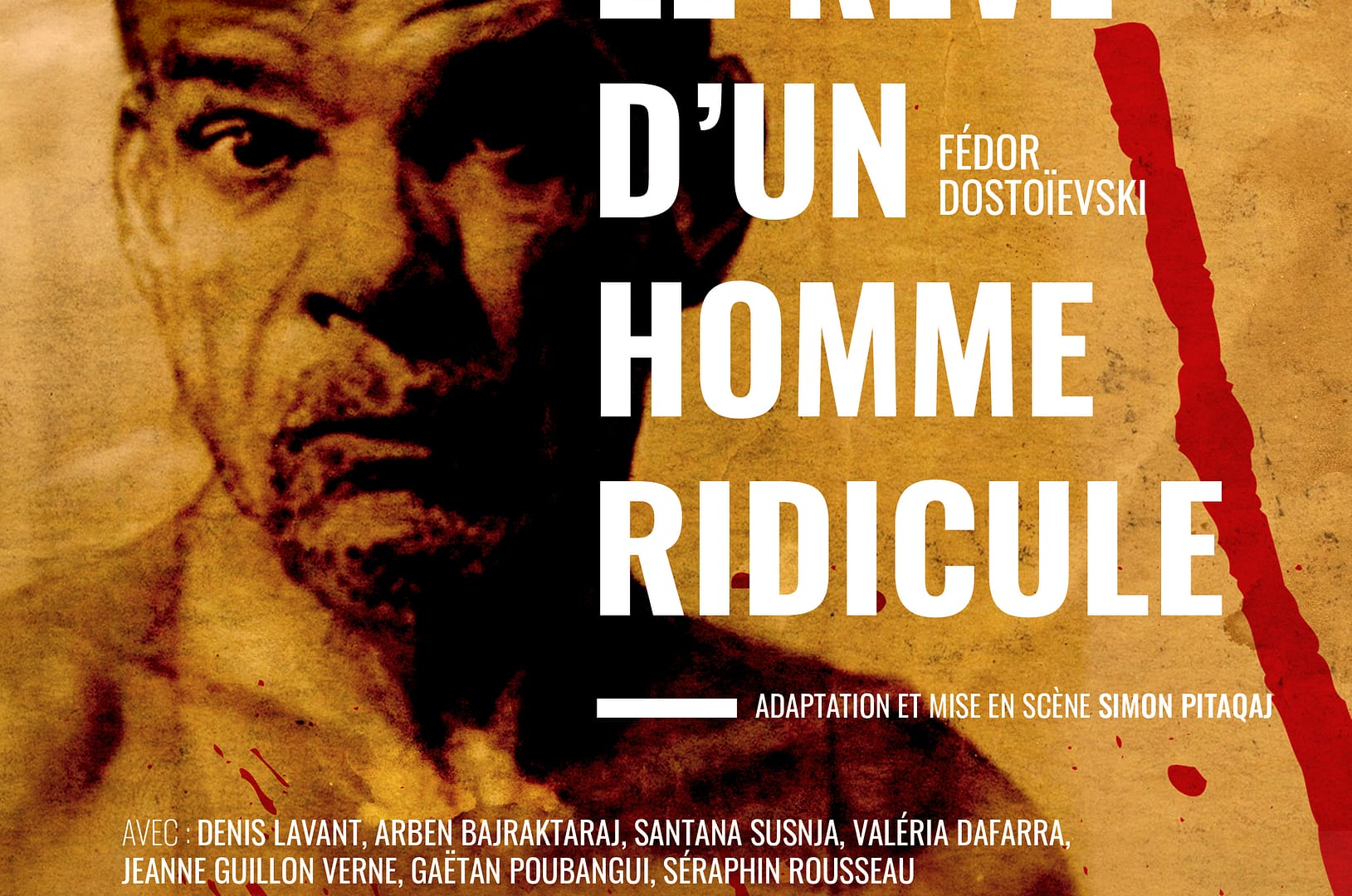

Au théâtre Dunois, Paris 13, du 20 septembre au 1er octobre 2022

Par Simon Pitaqaj et la compagnie Liria

Sachons de quoi nous parlons : Dostoïevski a publié de manière intermittente entre 1876 et 1881, année de sa mort, un Journal d’un écrivain, revue qui n’avait qu’un seul collaborateur, lui-même. En avril 1877, entre des réflexions sinistres sur la nécessité de la guerre, et la chronique du procès en appel d’une femme qui avait défenestré la fille de six ans que son mari avait eue d’un précédent mariage, il y insère Le Rêve d’un homme ridicule. Le conte participe du cauchemar ou du rêve de fièvre, ce qui résonne bien dans la traduction parfois tourmentée d’André Markowicz pour Actes Sud.

Un homme ridicule donc, un homme qui souffre douloureusement de son inadéquation avec le monde, attend le moment opportun pour se donner la mort. Perturbé par l’appel à l’aide d’une petite fille qu’il refuse de secourir, il s’endort chez lui, rêve qu’il se tue, qu’un homme noir l’emporte de son cercueil vers un monde neuf. Il découvre alors une autre terre, semblable à l’Éden, peuplée d’hommes et femmes qui vivent en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. La contemplation de ce bonheur paradisiaque le ravit, mais bientôt il s’avère que sa simple présence, comme un virus, comme un microbe suffit à corrompre cette harmonie.

Monter Le Rêve d’un homme ridicule au théâtre a tenté plus d’un metteur en scène, mais l’originalité de la démarche de Simon Pitaqaj, familier de Dostoïevski, c’est d’avoir dépassé l’évidence qui veut qu’un rêve devienne un monologue quand il est adapté pour la scène. Sa création prend le risque de répartir la parole, de déployer une polyphonie de significations, de jouer avec la chronologie en rebasculant toute l’histoire vers l’immédiateté du jeu théâtral, sans oublier pourtant que l’on n’y voit que l’ombre d’un récit, comme dans la caverne de Platon.

Davantage qu’une simple adaptation, Simon Pitaqaj propose une audacieuse amplification, un dépliement du conte qu’il nourrit de textes personnels et de courts extraits des Frères Karamazov ou du Dictateur de Chaplin, avec le soutien d’une équipe d’exception : Denis Lavant pour qui semble avoir été écrit le rôle central, Arben Bajraktaraj, Santana Susnja, Valéria Dafarra, Jeanne Guillon-Verne, Gaëtan Poubangui, Séraphin Rousseau, tous engagés corps et âme dans le projet.

En effet, alors que le texte original plein de fièvre et de vertige passe rapidement sur les étapes de la contamination puis de la dégradation de cet Éden, la mise en scène, après nous avoir permis d’entrevoir sa beauté, choisit de scander les étapes de sa chute, parfois cruelle parfois comique, parfois mystérieuse. Il s’agit en effet de creuser la question ambiguë des origines du mal, de notre passion pour la violence et le châtiment. Par une ironie déjà présente dans Dostoïevski, chaque tentative pour renouer avec l’innocence originelle cause une aggravation de la situation. Rien de didactique cependant, les scènes, les tableaux puissamment visuels s’enchaînent avec l’évidence d’une chorégraphie imparable, et éclairent l’énigme sans la dissiper. Il n’y manque même pas la figure du sombre « réaliste », celui qui nous explique toujours qu’il faut que nous cessions de nous débattre, que nous renoncions à la plus grande partie de notre liberté, et qu’ainsi il pourra nous accorder la minuscule part de bonheur qui nous revient.

C’est bien noir, donc ? Eh, le spectateur y passe par toutes les étapes, de l’inquiétude au rire, de l’accablement à l’espoir. Car un espoir subsiste, celui que choisit de porter un homme sans doute ridicule, mais aiguillonné par la vision même que nous avons entraperçue.