S’il se croit auteur, si on le baptise parfois ainsi, c’est en réalité la langue des autres qui le parle, l’écrit, écrit par sa main, investit ses pages, fait de lui sa marionnette. Quel bond, quelle contorsion, quelle détente de serpent ou de mante religieuse, il lui faudrait pour la ressaisir, l’empoigner, la faire sienne enfin !

À rebrousse-poil, à contre-courant, dans les remous et dans l’écume, qu’il cherche en amont un point d’équilibre, une source plus vive.

Face au texte : jubilation brouillonne

Donna le signal, l’auteur, d’un tir de pistolet, mais les mots, avec une jubilation brouillonne, s’élancèrent en désordre et durent interrompre leur course, verbe en tête : faux départ.

La mine du crayon casse, la langue fourche, la phrase reste sur le bout de la langue. Dans quel état le texte est-il retrouvé ?

Pourtant, ébauchant, gommant, rayant, recouvrant, ajoutant, soulignant, on provoque des accidents, des frictions dont jaillissent des étincelles de sens et de beauté. Elles réchauffent, et qui sait le brasier qu’elles pourraient allumer ?

Face au texte : matière rétive

Matière rétive, pâte en fusion, le texte se laissera-t-il enfermer dans les « anneaux nécessaires d’un beau style » ? L’auteur, exposé à une chaleur confondante, a peu de temps quand il tire de la fournaise la masse informe et brûlante, pour la purifier, la former et, en y introduisant une canne creuse, la souffler de sa bouche, avec l’air de ses poumons. Une bulle irisée de langue et de style naît, que le plus petit choc suffirait à briser.

En métamorphose permanente, cette chimère, ce Protée, se laisse difficilement maîtriser. Malgré les chaînes préparées pour l’immobiliser, ses transformations, ses bonds, ses élans en ont désarçonné plus d’un.

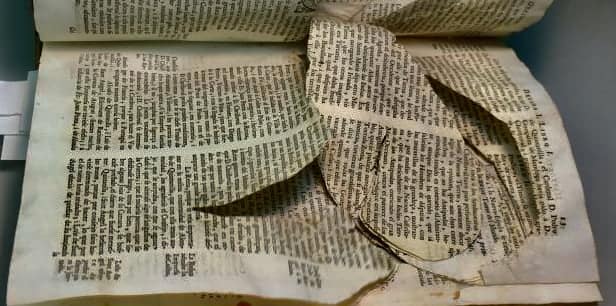

Face au texte : la page trouée

La page trouée

S’attaquer au texte avec des ciseaux, y ménager des fenêtres sur la page d’en-dessous. Les vides que l’on aura découpés dans le récit permettront peut-être de voir l’autre histoire, sa face inénarrable.

Exposer le texte à la flamme d’une bougie, sans le laisser brûler complètement, pour y ouvrir un trou noir et irrégulier, vers ses profondeurs secrètes, vers ses parenthèses intimes.

Badigeonner la page d’huile vierge, pour que par transparence, elle laisse confusément lire, en-dessous, en même temps, le message dissimulé dans l’épaisseur du texte.

En tout cas, avec des outils qui creusent et qui incisent, gouges, ciseaux, rabots, l’évider, faire paraître, en soustrayant de la matière, ses reliefs, ses motifs, ses veines.

En tout cas, avec une tenaille, arracher les métaphores mortes, pour éviter qu’elles ne gangrènent le reste

Les mots sont-ils des masques percés de trous pour les yeux ?

Face au texte : l’écriture à bras-le-corps

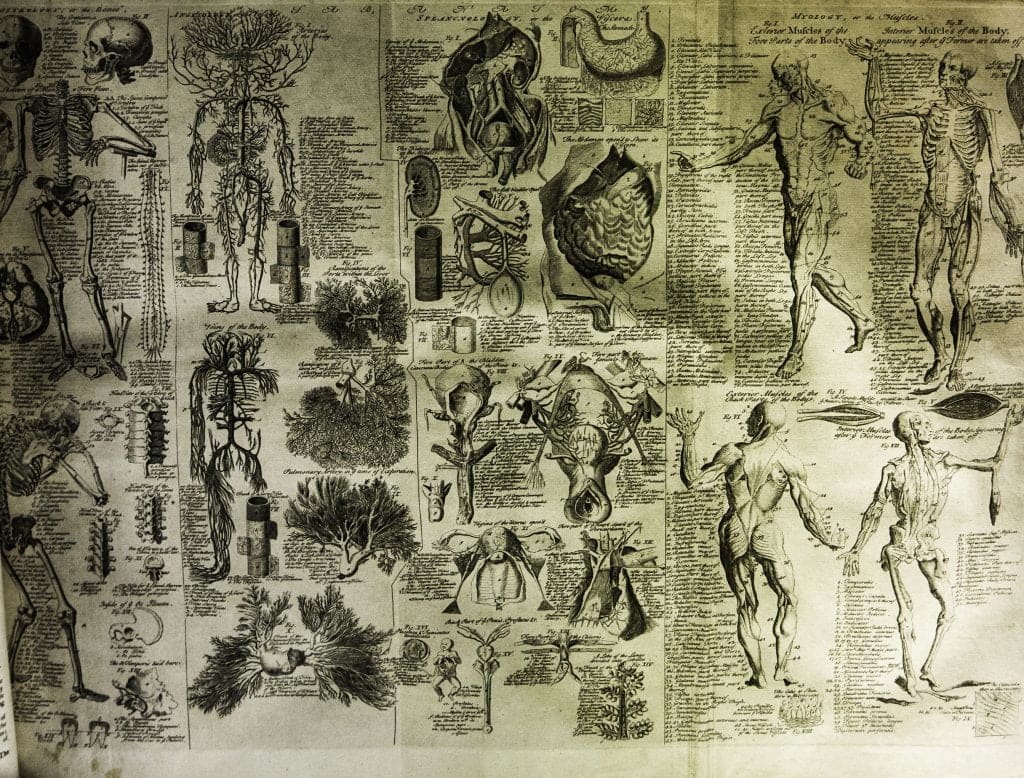

Ayant par d’abondants traités et vastes dissertations suffisamment prouvé que le texte était un corps, doté comme le nôtre d’une peau, d’un squelette, de nerfs et de tendons, et parfois d’un cœur qui bat, ou plus rarement d’entrailles, on doit maintenant établir avec méthode de quel corps il s’agit.

Premièrement, ce corps textuel présente la particularité d’être composé d’éléments qui ont déjà servi plusieurs fois, mots, phrases, péripéties. On doit donc envisager que le corps du texte soit, comme celui de la créature de Victor Frankenstein, un assemblage, le plus beau possible, de parties volées à d’autres textes, réalisés dans un laboratoire secret, par un étudiant dont l’esprit a été perturbé par une érudition anachronique. Cependant, cette solution est gothique, donc symbolique, elle pointe par conséquent vers autre chose que ce qu’elle dit. En outre, les atomes du corps humain, hydrogène, oxygène, carbone, calcium, fer, sel et ainsi de suite, même si c’est un peu pénible à imaginer, ont également déjà servi à des rivières, des rochers, des hamsters, ce qui ne les empêche pas de former un corps délimité et continu.

Certains prétendent que le corps du texte est comme un gisant de pierre ou comme une statue du commandeur, mais nous n’avons pas la place ici d’examiner une objection aussi piteuse, car ces corps-là n’ont guère la faculté de nous remuer.

Deuxièmement, on doit examiner si le corps textuel est corps d’animal ou corps humain. Même si quelques textes sont manifestement des chevaux emballés, des ruminants dotés d’un estomac à quatre compartiments, des ânes morts, ou des lions empaillés, il est évident qu’un auteur qui se respecte crée un texte à son image, doté d’un corps humain, comme il est écrit que Dieu a créé les hommes à sa ressemblance.

Troisièmement, s’agit-il d’un corps de femme ou d’un corps d’homme ? En cela les Écritures ne nous aident pas, car il est dit « Homme et femme il les créa. » S’il s’agit d’un corps de femme, faut-il qu’un auteur homme l’aime, avec le mélange de savoir-faire, d’abandon et d’enthousiasme qu’il montrerait pour une femme de chair ? Et vice-versa si l’auteur est une femme ? Ou autrement encore ? Cette question textuelle et même, osons le dire, sextuelle mériterait un in-folio à elle toute seule, laissons-la donc pendante.

Si le texte est un corps humain, que faire s’il est animé d’intentions hostiles à notre égard ? Que faire si le texte est un mousquetaire moustachu décidé à en découdre ? Que faire si le texte est un ninja formé à toutes les techniques de l’assassinat ? On sera alors bien en peine de le faire tenir dans son cadre et dans sa forme.

Quatrièmement et dernièrement, il est sans doute conseillé de travailler avec un texte qui soit un enfant qui danse, pied léger, œil malicieux. Il apprendra avec plaisir tout nouveau pas qu’on lui montrera, tout air qu’on lui chantera.

Face au texte : la frontière silencieuse

Le silence dans le texte ? Faire taire les discours, les clameurs, le bruissement même des mots. Où se réfugie le silence ? Dans les marges de la page, dans les « h » et « e » muets, dans toutes les lettres qui restent silencieuses ? Annoncer que l’on va dire quelque chose, puis le taire ; annoncer un mystère, puis l’escamoter. Fermer la parenthèse. Écrire puis desécrire, dire et contredire. Répéter les mots « abîme », «gouffre », « néant ». Délayer jusqu’à arriver à une concentration négligeable de sens et de sons. Ranger les violons, décrocher les écriteaux, débrancher la radio. Supprimer le narrateur, les personnages, les dialogues. Écrire en blanc sur fond blanc. Écrire blanc : « détruire, dit-il », multiplier les effets de transparence, courtiser les choses muettes, les miroirs et les cygnes. Écrire sans rien dire, aligner des banalités produirait encore un bruit de fond.

On reste à contempler le mutisme du désespoir, sans y entrer, car en ce lieu, les signes ne parviennent plus, ne sortent pas, s’annulent. On titube à la frontière.

Face au texte : le ver rongeur

Tandis que je construis un édifice de mots, un autre moi-même, niché dans le texte, dans ses bas-fonds, dans sa nuit, le ronge, le sape. Je bâtis le récit, il le mine. Je tisse les péripéties, il les dénoue. Je nourris mes personnages, il les décharne. Je les habille, il les dénude. Au fur et à mesure que j’écris, il désécrit. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Ni le poignard ni l’incendie, ni le poison ne l’effraie.

Contraint et forcé, j’essaie de convenir avec ce nuisible, cette mite, ce ver fouisseur, d’un lieu de rencontre. Je mène dans l’obscurité du texte de fastidieuses négociations, mais il est inflexible. Rien, il ne veut rien me laisser. Ni la moitié du texte ni même le plus petit chapitre. Pire, il insulte mon travail, souille tout ce qu’il touche.

Alors, dans ma furie de le débusquer, j’arrache les mots, je décloue les phrases, je dénude la charpente, je démolis à mon tour. Et bien sûr, au milieu des ruines et des gravats, je ne trouve plus personne. Il faut recommencer, mais je sais qu’il réapparaîtra, dès que le texte offrira la moindre profondeur où se cacher.

Face au texte : sans issue

Écrivant, soudain se trouve désorienté. Rien n’indique plus quelle direction prendre au carrefour des phrases, s’il s’agit d’une comédie ou d’une tragédie. Quelque part, sans que l’on sache ni où ni quand, un compas s’est détraqué : et si cela ne menait nulle part ? À chaque mot, une bifurcation donne sur d’autres embranchements divergeant à leur tour… Tentant de rebrousser chemin, s’aperçoit qu’il efface au fur et à mesure qu’il recule ce qui s’était écrit si laborieusement jusque-là, et n’ose plus bouger. Enfin, reste perdu au dédale de son propre texte, dans un piège qu’il a lui-même secrété.

Face au texte : marécage

Au lieu de rester compact et sec, bien délimité, voici que le texte, gonflé par une eau sombre montée d’en dessous, devient marécageux, mouvant, s’écoule. On n’y progresse plus avec aisance, on s’y enfonce, s’y englue. Et l’eau continue à monter : les phrases se délitent, la langue se dissout, les points d’appui disparaissent. Menacent l’effondrement, le naufrage, la noyade dans la page.

Face au texte : fil du rasoir

À texte tendu, tranchant comme le fil du rasoir, auteur au pied léger, plutôt funambule, sinon le sang sur les lignes risque de dégoutter, risque de dégoûter.