Les arbres qu’érigent les hommes dressent des fûts uniformément rectilignes ; leurs guirlandes, électriques ou téléphoniques, ne possèdent pas la grâce sauvage et baroque du lierre, de la viorne, de la ronce, de l’églantine du fusain, de la bryone, qui lient ou mêlent leurs tiges à des branches vives et torses, y accrochent des fruits à plumet, rouges, oranges, ou des grains presque violets. Quand d’aventure le vent les renverse, la dignité dont l’arbre ne se départit jamais, même couché, manque à ces poteaux que l’on baptise parfois prétentieusement « pylônes », comme quelque architecture antique.

Aimable et prosaïque, le noisetier

Le noisetier, ce n’est pas tellement en termes de tronc qu’il croît, plutôt par faisceaux ou par jaillissements de baliveaux. Son individu est pluriel.

Pour se multiplier, le noisetier drageonne ou renaît bien sûr de la noisette, petite noix.

Alors que le noisetier et le noyer diffèrent du tout au tout, des feuilles gaufrées et légères de l’un, denses et vernissées de l’autre, aux troncs lisses ici, rugueux là, jusqu’à la qualité de l’ombre qu’ils dispensent, leurs fruits ont en commun d’être de petits mondes obscurs et clos, protégés d’une coque qui semble elle aussi de bois.

On s’étonne d’ailleurs du pouvoir de germination de ces globes rigides comme des casques, de leur fermeture rigoureuse, ils font figure de minuscules coffres au trésor. Il y a tout un prudent travail de décortication à mener pour accéder à la denrée aussi savoureuse que précieuse qu’ils enferment, comme quelquefois le poème.

Qu’on le coupe, l’arase, le déracine, cela n’arrête pas le noisetier, n’use pas sa détermination. Reparti d’en dessous, il remonte à l’assaut de la lumière, agile et souple.

Ici ou là, on nommait le noisetier « avelinier », « coudre » ou « coudrier », le bosquet où il poussait « coudraie » ou « coudrette »… Décidément, il apparaît souvent comme le reflet, amoindri par un diminutif, d’un aîné absent et plus majestueux : sur le blason, trois de ses fruits réunis s’appellent « coquerelles ».

Pourtant, il a ses vertus, il est l’ami des vanniers ; en baguette, il déniche les sources cachées ; depuis toujours, il abrite volontiers les idylles champêtres. Sa vigueur enfin est explosive : « Son charbon, très léger, est excellent pour la fabrication de la poudre à canon », écrivait le vieux Larousse. Mieux, encore, si l’on arrête à temps le processus de calcination, le bâtonnet de coudrier permet, comme celui du fusain, de dessiner ou d’écrire.

Quelques vers de « Zone » d’Apollinaire et tout est là…

Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut

Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux

Il y a les livraisons à vingt-cinq centimes pleines d’aventures policières

Portraits des grands hommes et mille titres divers

J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom

Neuve et propre du soleil elle était le clairon

Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes

Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent

Le matin par trois fois la sirène y gémit

Une cloche rageuse y aboie vers midi

Les inscriptions des enseignes et des murailles

Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent

J’aime la grâce de cette rue industrielle

Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes

Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant

Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc

Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize

Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église

Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège

Face au texte : portrait de l’artiste en cochon

Ce qu’on ne parle pas

Maeterlinck, Introduction à une psychologie des songes, 1886-1896.

L’homme agit toute sa vie comme on agit dans une maison où il y a eu une mort subite et suspecte. On ne parle pas de l’événement mais on ne pense qu’à l’événement. On n’agit pas ostensiblement en vue de l’événement mais toutes les actions, tous les préparatifs tournent autour de l’événement. On ne parle que de choses insignifiantes et l’on sait que ce que l’on dit ne se rapporte pas à ce que l’on dit.

Deux hommes qui se parlent ne parlent pas de ce qu’ils disent. On parle aux autres comme on parle à un honnête homme dont le père est sur l’échafaud. Ce que je fais ne se rapporte pas à ce que je fais. Et j’ai toute ma vie le visage d’un homme qui s’applique à construire un jouet pour un enfant mais qui a d’autres affaires. Tout homme sent qu’il a ce visage. Même pendant qu’il rêve car il est bien plus profond que son rêve. Ce visage est l’archétype de l’homme. La vie est très hagarde. On vit ainsi sur un énorme sous-entendu et il semble que l’on sache au fond de soi que les poètes et les sages qui venaient annoncer qu’ils allaient parler exclusivement de ce sous-entendu et l’expliquer n’y ont même pas fait allusion. Et on lit leurs explications en retrouvant sous ces explications, à la même place, le même sous-entendu. Et l’on n’agit que d’après ce sous-entendu. Et l’on a envers eux l’approbation et la reconnaissance passive qu’on a envers ceux qui ne parlent pas de corde dans la maison d’un pendu.

Mais le plus étrange c’est qu’il semble à certains moments que ce sous-entendu ne soit pas exactement le même chez l’homme et chez la femme.

Maeterlinck, Introduction à une psychologie des songes, 1886-1896.

Merci à Barbara Steiner, qui m’a fait découvrir ce texte.

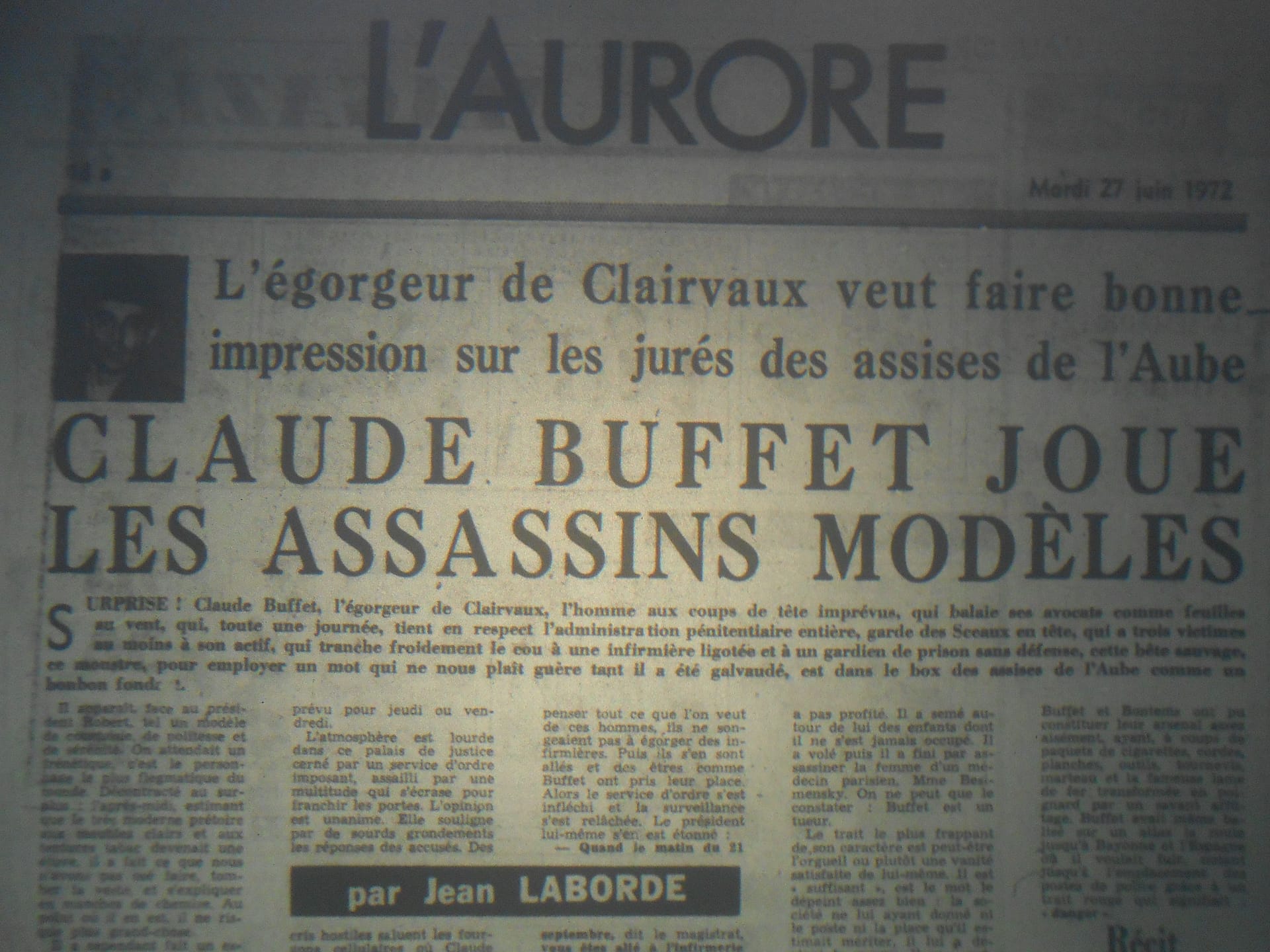

Les assassins modèles, le travail de février 2014

Galilée nous éclaire encore

Je ne puis sans un profond étonnement et, dirai-je, sans un refus de mon intelligence, entendre attribuer, comme un titre de haute noblesse et de perfection, aux corps naturels, qui composent l’univers ce fait d’être impassible, immuable, inaltérable, etc., alors qu’on tient au contraire pour une grave imperfection le fait d’être altérable, engendrable, sujets aux mutations etc. Quant à moi, je tiens la Terre comme très noble et très digne d’être admirée, à cause précisément du nombre et de la diversité des altérations, mutations, générations, etc., qui s’y produisent sans cesse. Si elle n’était sujette à aucun changement, si elle n’était qu’un vaste désert ou un bloc de jaspe, ou si, après le déluge, les eaux n’avaient laissé d’elle qu’un immense bloc de cristal où rien, jamais, ne viendrait à naître, à s’altérer, se transformer, je n’y verrai plus qu’une lourde masse paresseuse, inutile au monde, superflue en un mot et comme étrangère à la nature, différente d’elle-même, à mes yeux, comme le serait un animal vivant d’un animal mort. Et j’en dis autant de la Lune, de Jupiter et de tous les autres astres. […]

Ceux qui exaltent tant l’incorruptibilité, l’inaltérabilité, etc., ne font, je crois que céder à leur grand désir de vivre le plus longtemps possible et à la terreur que leur inspire la mort ; ils n’avisent même pas que si les humains étaient immortels, leur tour ne serait pas venu de naître au monde : ils mériteraient de rencontrer une tête de Méduse qui les changerait en statues de jaspe ou de diamant pour les rendre plus parfaits qu’ils ne sont.

Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, traduction P. H. Michel (?), 1632.

Deux fois Cratyle, dans le Cratyle de Platon, traduction Victor Cousin

Socrate

Au contraire, pour être image, il ne faut pas que l’image représente complètement la chose imitée. Vois si j’ai raison : y aurait-il réellement ces deux choses, savoir Cratyle et l’image de Cratyle, si quelque divinité avait représenté dans l’image non seulement la couleur et la forme du modèle, comme font les peintres, mais encore tout l’intérieur de ta personne, tel qu’il est, avec le même degré de mollesse et de chaleur, même mouvement, même âme, même raison ; en un mot, si elle t’avait reproduit tout entier, et que, la copie achevée, elle l’eût placée auprès de toi, y aurait-il là Cratyle et l’image de Cratyle, ou bien deux Cratyles ?

CRATYLE.

Il me semble, Socrate, que cela ferait deux Cratyles.

Moyen d’éveiller l’esprit & d’exciter l’imagination à produire plusieurs inventions diverses

Moyen d’éveiller l’esprit, & d’exciter l’imagination à produire plusieurs inventions diverses

Je ne feindrai point de mettre ici, parmi ces enseignements une nouvelle invention, ou plutôt une manière de spéculer, laquelle bien que fort petite en apparence, & presque digne de moquerie, est néanmoins très utile pour éveiller & ouvrir l’esprit à diverses inventions. Et voici comment : Si vous prenez garde aux salissures de quelques vieux murs, ou aux bigarrures de certaines pierres jaspées, il s’y pourra rencontrer des inventions & des représentations de divers paysages, des confusions de batailles, des attitudes spiritueuses, des airs de têtes & de figures étranges…

Léonard de Vinci, Traité de la peinture, source Gallica.

Les premières lignes de la Villa Mais d’Ici, le livre issu de la résidence à Aubervilliers

Comme la Villa Médicis de Rome, si la Villa Mais d’Ici a un sens, il est sûrement lié à son implantation, à Aubervilliers, non loin du métro Quatre-Chemins, dans une rue qui est à la fois populaire et simplement pauvre, qui est à la fois ordinaire et différente, bref une rue qui mérite au plus haut point notre attention. Georges Perec aurait pu y planter l’un de ses immeubles, ou en faire le décor d’une Tentative d’épuisement d’un lieu.